Oleh: Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

DUNIA internasional sedang mengalami pembalikan arus. Sejak akhir Perang Dunia II, globalisme liberal mendominasi tata kelola dunia: pasar bebas, multilateralisme, dan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia menjadi etos global. Namun, dalam dua dekade terakhir, etos itu mengalami erosi yang dalam. Ketimpangan ekonomi, konflik bersenjata yang tak berkesudahan, serta kegagalan institusi global menegakkan keadilan telah menciptakan ruang bagi ideologi tandingan untuk tumbuh.

Salah satu gejala paling nyata dari pembalikan ini adalah Trumpisme—sebuah gerakan politik yang menolak konsensus globalisme dan memilih jalan nasionalisme populis. Namun gejala itu tidak berhenti di Amerika. Di berbagai belahan dunia, negara-negara Global South mulai mengambil langkah-langkah baru, menolak menjadi pengikut pasif dan mulai mengartikulasikan suara moral mereka sendiri.

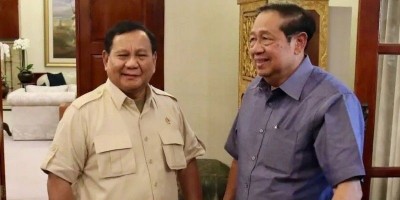

Dalam konteks itu, pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Parlemen Turki menjadi momen penting. Bukan sekadar pernyataan politik, tapi tanda bahwa Indonesia sedang menempatkan dirinya dalam lanskap baru dunia yang tidak lagi ditentukan oleh pusat kekuasaan lama.

Rekalibrasi Globalisme

Trumpisme tidak muncul dalam ruang hampa. Ia adalah respons terhadap globalisasi neoliberal yang gagal menjamin distribusi kesejahteraan dan stabilitas sosial. Ketika lapangan pekerjaan hilang karena relokasi industri, ketika elit-elit global tetap kaya di tengah krisis, ketika identitas nasional terasa terancam oleh migrasi masif—Trumpisme menawarkan jawaban: America First, proteksionisme, dan penarikan diri dari komitmen global.

Trump bukan sekadar presiden. Ia adalah gejala. Dan gejala itu kini menjalar ke berbagai penjuru: Brexit di Inggris, kemenangan sayap kanan di Eropa, nasionalisme Hindu di India, hingga konservatisme Islam politik di berbagai negara mayoritas Muslim. Dunia yang dahulu menyatu dalam konsensus Washington kini terbelah dalam spektrum yang lebih luas.

Banyak pengamat tergoda untuk menyatakan bahwa globalisme telah mati. Namun klaim itu terlalu tergesa dan tidak mencerminkan realitas yang lebih kompleks. Yang sebenarnya terjadi adalah rekalibrasi: sebuah penyesuaian ulang terhadap tata kelola dunia yang selama ini dianggap bersifat "global", padahal sesungguhnya didominasi oleh negara-negara Barat.

Globalisme belum mati. Ia sedang dirombak. Dan dalam proses perombakan inilah negara-negara Global South mulai menemukan ruang untuk bersuara, termasuk Indonesia.

Rekalibrasi tersebut memiliki tiga dimensi utama:

1. Rekalibrasi Ekonomi: Dari Integrasi Total ke Fragmentasi Terkelola.

Pasca pandemi COVID-19, perang dagang AS–China, dan invasi Rusia ke Ukraina, kita menyaksikan lahirnya era geoekonomi baru. Negara-negara mulai menerapkan strategi reshoring (pemulangan rantai pasok ke dalam negeri), friendshoring (mengarahkan investasi hanya ke negara sahabat), dan de-risking (menghindari ketergantungan pada satu sumber utama seperti China). Artinya, dunia tidak sedang menutup diri, tapi berusaha mengendalikan bentuk interdependensi global. Ekonomi tetap lintas batas, tetapi kini dikaitkan secara erat dengan kepentingan nasional dan keamanan strategis.

2. Rekalibrasi Kekuatan: Dari Unipolar ke Multipolar.

Era dominasi tunggal Amerika Serikat (unipolaritas) setelah Perang Dingin telah melemah. Kekuatan dunia kini lebih terdistribusi secara horizontal: (a) China menantang dominasi ekonomi dan teknologi AS, (b) Rusia, meski terisolasi, tetap menjadi aktor militer yang aktif, (c) India, Brazil, Turki, dan Indonesia semakin percaya diri mengambil peran dalam agenda-agenda global, dan (d) BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) bahkan telah berkembang menjadi forum tandingan bagi G7.

Multipolarisme ini tidak hanya mendistribusikan kekuatan, tapi juga mendiversifikasi nilai dan perspektif. Tidak ada lagi satu narasi global tentang “cara yang benar” membangun demokrasi, ekonomi, atau HAM.

3. Rekalibrasi Nilai: Dari Universalisme ke Pluralisme Normatif.

Globalisme lama didasarkan pada nilai-nilai liberal universal—demokrasi elektoral, kebebasan pasar, supremasi hukum. Namun nilai-nilai ini kini dikritik karena (a) sering kali tidak konsisten dalam penerapannya (misalnya dalam kasus Palestina, Irak, atau Libya), (b) dianggap tidak peka terhadap konteks budaya dan sejarah lokal, dan (c) sering digunakan sebagai justifikasi intervensi geopolitik.

Di sinilah negara-negara Global South mulai membangun narasi baru: keadilan global yang berakar pada pengalaman kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan solidaritas antarbangsa tertindas. Pidato Prabowo di Turki merupakan bagian dari artikulasi narasi ini.

Prabowo dan Momen Rekalibrasi Moral

Ketika Prabowo berdiri di podium parlemen Turki dan mengecam hipokrisi negara-negara Barat yang membisu terhadap genosida di Gaza, ia sedang mengartikulasikan kegelisahan bersama negara-negara Global South. Ia menyampaikan kritik terbuka terhadap standar ganda yang membuat institusi dan nilai-nilai global kehilangan wibawanya.

Kata-katanya menyasar satu sasaran utama: kekosongan moral dalam tatanan global. Barat, yang selama ini mengklaim sebagai penjaga HAM dan demokrasi, terlihat diam atau permisif terhadap kekejaman Israel di Palestina. Dalam konteks ini, pidato Prabowo menjadi semacam deklarasi bahwa Indonesia tidak akan diam, dan lebih jauh, Indonesia tidak akan menjadi pengikut narasi geopolitik Barat.

Prabowo berbicara bukan dalam tatanan lama yang unipolar, melainkan dalam konteks dunia multipolar—di mana kekuasaan, pengaruh, dan otoritas moral tersebar di berbagai poros. China, Rusia, India, Turki, Brazil, dan Indonesia kini bersuara bukan hanya karena kekuatan ekonomi atau militer, tapi karena mereka mewakili realitas baru: mayoritas penduduk dunia yang menuntut keadilan global versi mereka sendiri.

Dalam dunia ini, globalisme tidak sepenuhnya mati, tapi ia tak lagi hegemonik. Ia ditantang, dikoreksi, bahkan ditolak. Dan Trumpisme telah membuka pintu bagi diskursus baru: apakah kedaulatan nasional dan keadilan global bisa bersatu? Apakah demokrasi bisa dibangun tanpa harus meniru model Barat?

Indonesia dan Peluang Kepemimpinan Moral

Pidato Prabowo bukan hanya panggung diplomasi; ia adalah cerminan posisi baru Indonesia. Jika di masa lalu Indonesia dikenal dengan diplomasi “bebas-aktif” yang hati-hati, maka kini tampaknya Indonesia sedang mengujicoba bentuk baru dari diplomasi bernurani—diplomasi yang tidak hanya netral, tapi juga berani bersuara untuk nilai.

Namun, keberanian ini harus diimbangi dengan konsistensi di dalam negeri. Bila Indonesia menyerukan keadilan di Gaza tetapi mengabaikan pelanggaran HAM di Papua, maka posisi moral itu akan runtuh. Bila pemerintah menuntut etika global tetapi justru mengendurkan transparansi dan akuntabilitas nasional, maka dunia akan membaca pidato itu sebagai paradoks.

Trumpisme menandai runtuhnya narasi besar globalisme liberal, dan Prabowo menandai kemunculan suara alternatif dari Global South. Keduanya menandai pergeseran besar dalam arah sejarah: dari dominasi ke diversifikasi, dari standar tunggal ke pluralitas moral, dari pusat ke periferi.

Kini, Indonesia menghadapi pilihan: menjadi pemirsa perubahan atau menjadi aktor yang mengarahkan perubahan itu. Jika pidato Prabowo adalah permulaan, maka kerja berat justru dimulai sesudahnya: menjadi demokrasi yang bernurani, berdaulat, dan konsisten—bukan hanya di forum internasional, tapi juga dalam kebijakan domestik.